Le 9 octobre 2025 a été signé le plan de paix relatif à la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas, sous la médiation des États-Unis, du Qatar, de la Turquie et de l’Égypte.

Présenté comme une feuille de route complète, il combine un cessez-le-feu immédiat, le retour des otages contre la libération massive de prisonniers, la démilitarisation de la bande de Gaza, le déploiement d’une force internationale de stabilisation, une gouvernance transitoire assurée par des technocrates palestiniens sous supervision internationale, une reconstruction à grande échelle, ainsi qu’une voie conditionnelle vers la reconnaissance d’un État palestinien.

Mais si la première phase de ce « plan Trump » a permis le retour des derniers otages israéliens vivants, la libération de milliers de prisonniers palestiniens, et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, un point demeure néanmoins inextricable pour la suite du processus : l’avenir du Hamas – son désarmement et son exclusion de toute future gouvernance à Gaza.

Cet objectif est non négociable pour Israël et largement soutenu par la communauté internationale ; en revanche, le Hamas affirme qu’il est « hors de question » de déposer les armes et de disparaître définitivement, menaçant de rendre fragile et de courte durée toute paix obtenue.

I – Le refus du Hamas de son désarmement et de son démantèlement

Le désarmement du Hamas constitue aujourd’hui le nœud gordien de toute perspective politique à Gaza. Ce n’est pas un simple préalable technique à la reconstruction ni une exigence sécuritaire d’Israël : c’est une question ontologique, qui touche à la nature même du mouvement islamiste. Demander au Hamas de déposer les armes, c’est lui demander de cesser d’être ce qu’il est.

A – L’arme comme essence du pouvoir

Depuis sa fondation en 1987 durant la première Intifada, le Hamas n’a jamais été un mouvement politique au sens classique du terme. Il n’est pas né d’un projet de gestion ou d’émancipation nationale, mais d’un acte de guerre sainte – une extension armée des Frères musulmans, portée par la conviction que la violence est la seule voie légitime vers la « libération de la Palestine » et, plus encore, vers la restauration d’un califat islamique mondial.

Dans cet imaginaire, les armes ne sont pas un outil, elles sont un credo. Elles incarnent la foi, la résistance et l’identité collective. Elles structurent la société gazaouie, façonnent son économie et imprègnent sa culture politique. Chaque roquette, chaque tunnel, chaque uniforme participent d’un récit quasi mystique d’un peuple élu pour combattre les Juifs jusqu’à la fin des temps, tel que le proclame la Charte de 1988 – jamais abrogée.

Renoncer à cet arsenal reviendrait donc pour le Hamas à se renier lui-même, à briser le lien entre sa légitimité religieuse et sa survie politique. Là où d’autres organisations terroristes – tels que l’IRA en Irlande ou les FARC en Colombie – ont pu se réinventer politiquement une fois désarmés, le pouvoir du Hamas repose non sur la représentativité démocratique, mais sur la coercition et la peur. Les milices du Hamas, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, ne s’en prennent pas seulement à Israël, elles défendent le régime contre sa propre population, elles contrôlent les rues, les mosquées, les écoles, et réduisent au silence toute opposition.

Le fusil est le ciment du pouvoir.

B – Le désarmement, une menace existentielle

Le Hamas le sait : sans armes, il cesse d’être craint, et sans crainte, il cesse d’être obéi ; et cette dynamique s’est d’ailleurs manifestée depuis le cessez-le-feu, à travers de multiples affrontements avec des clans rivaux cherchant à renverser son pouvoir et des exécutions publiques.

Exécutions publiques du Hamas à Gaza – 13 octobre 2025

Ainsi, son autorité découle de sa capacité de nuisance. L’organisation a construit son prestige sur la confrontation permanente, sur sa prétention à incarner la seule « résistance authentique » face à un Fatah jugé corrompu et domestiqué par les Accords d’Oslo.

Le désarmement, dans cette logique, n’est pas une concession mais une capitulation idéologique. Il signifierait reconnaître la légitimité d’Israël, renoncer à la lutte armée et admettre la faillite de quarante ans de jihad ; et donc se dissoudre dans un processus politique contraire à son ADN.

Même dans ses pires moments, le Hamas n’a jamais envisagé sérieusement cette option. Lorsque le Qatar ou l’Égypte ont tenté d’évoquer la possibilité d’une démilitarisation partielle en échange de garanties politiques ou économiques, les dirigeants du mouvement ont répondu par un refus catégorique, assimilant toute concession à une trahison. Leur rhétorique reste inchangée : « Nous n’abandonnerons pas nos armes tant qu’un seul pouce de la Palestine restera occupé. » Cette formule, répétée depuis des décennies, exprime une vérité fondamentale : la guerre est pour le Hamas un état permanent, pas une exception.

C – Les armes comme assurance-vie

Au-delà de la symbolique religieuse et idéologique, les armes du Hamas représentent un capital économique et politique considérable.

L’organisation s’est constituée en véritable État-mafia, contrôlant les flux d’aide humanitaire, les importations de carburant, les matériaux de construction, et prélevant des taxes sur toutes les transactions à Gaza. Les tunnels, présentés comme un instrument de résistance, sont aussi des voies de contrebande hautement lucratives qui enrichissent la nomenklatura du Hamas.

Les armes ne servent pas seulement à combattre Israël, elles servent à protéger ce système d’exploitation totalitaire, à assurer l’impunité de ses dirigeants et à maintenir la population sous un régime de terreur et de dépendance.

Dans ce contexte, le désarmement serait aussi une ruine économique. Il priverait l’élite du Hamas de sa rente de guerre et du pouvoir de redistribution qui garantit son emprise sur la société. C’est pourquoi chaque cessez-le-feu, chaque trêve, chaque phase de « reconstruction » n’est pour le Hamas qu’une pause stratégique, une opportunité de reconstituer son arsenal et de reconsolider son contrôle.

Les armes du Hamas sont aussi sa monnaie diplomatique. Dans un monde arabe fragmenté, la capacité du mouvement à tenir tête à Israël lui vaut un prestige considérable. Même affaibli, le Hamas demeure un symbole de « résistance » qui nourrit les fantasmes panarabes et islamistes.

Cette posture lui permet de conserver une forme de légitimité extérieure, notamment auprès de ses parrains régionaux. Pour le Qatar, la Turquie ou l’Iran, le Hamas est un atout stratégique, un instrument de pression sur Israël et sur les États-Unis, une manière de rallumer périodiquement la flamme de la cause palestinienne et de détourner la colère des opinions publiques de leurs propres régimes.

En renonçant à ses armes, le Hamas perdrait aussi cette valeur géopolitique. Il deviendrait inutile à ceux qui, de Doha à Ankara, tirent avantage de son existence. Le désarmement, pour lui, serait donc une double mort : mort idéologique et mort diplomatique.

D – Le martyre plutôt que la survie

Le Hamas ne raisonne pas en termes de victoire ou de défaite militaire, mais en termes de martyre et de continuité eschatologique. L’organisation s’inscrit dans une temporalité religieuse où la destruction terrestre n’est qu’une étape vers une victoire spirituelle finale – d’où sa capacité à absorber des pertes humaines colossales sans jamais infléchir sa stratégie.

Le désarmement, à ses yeux, serait une honte éternelle, un renoncement à la mission sacrée confiée par Dieu. Mieux vaut mourir debout que vivre sans jihad. C’est cette mentalité sacrificielle qui rend tout compromis sincère impossible. Le Hamas n’est pas un acteur rationnel dans le sens diplomatique occidental du terme, mais un mouvement millénariste pour qui la paix n’est pas un objectif, mais une hérésie.

Ainsi, exiger du Hamas qu’il se désarme, c’est espérer la conversion d’un fanatisme en pragmatisme. C’est ignorer que son existence même repose sur la perpétuation du conflit, sur l’entretien d’une guerre infinie qui seule justifie sa domination.

Tant qu’il conservera ses armes, il restera maître de Gaza et du récit de la « résistance ». Mais s’il les perd, il s’effondrera — non seulement militairement, mais spirituellement.

C’est cette impasse existentielle qui rend tout processus de paix illusoire tant que le Hamas subsiste : il ne peut ni gagner, ni disparaître. Il ne peut qu’entretenir la guerre comme condition de sa survie. Et tant que cette logique perdurera, aucune solution durable à Gaza ne pourra émerger, quelle que soit la volonté des acteurs extérieurs – et le retour de la guerre sera inévitable.

II – La nouvelle doctrine israélienne

Le 7 octobre 2023 a agi pour Israël comme un moment de rupture — un 11 septembre démultiplié, où l’État juif a pris conscience, dans la douleur, de la faillite de sa doctrine de sécurité traditionnelle.

Depuis sa fondation, Israël avait bâti son système de défense sur un triptyque : dissuasion, prévention, containment. Cette architecture, patiemment élaborée depuis 1948, reposait sur la conviction qu’une puissance militaire écrasante, combinée à un réseau de renseignement performant, suffisait à empêcher toute agression massive sur son territoire. Le 7 octobre a pulvérisé cette illusion.

A – La fin du paradigme de dissuasion

Pendant des décennies, Israël a cru que la supériorité de Tsahal et la peur du coût d’une confrontation dissuadaient ses ennemis. Cette doctrine, formulée dès les années 1950 par Ben Gourion puis développée par Moshe Dayan, avait fonctionné face aux États arabes, puis face au Hezbollah et au Hamas.

Mais en une matinée, cette logique s’est effondrée. Le Hamas, en planifiant un assaut terrestre, aérien et numérique coordonné, a démontré que la dissuasion ne fonctionne pas contre une organisation messianique prête à sacrifier des milliers d’hommes au nom d’un projet théologique. Là où un acteur rationnel calcule les pertes, le Hamas les célèbre.

Cette asymétrie ontologique — entre une démocratie qui valorise la vie et un mouvement qui glorifie la mort — a rendu caduque la dissuasion classique. Israël a compris qu’il ne s’agissait plus d’un problème de frontières, ni même de sécurité, mais d’existence. Le paradigme de la « gestion du conflit » a cédé la place à celui de l’élimination de la menace.

B – La doctrine du « zéro Hamas »

La réponse israélienne au 7 octobre s’est donc articulée autour d’un concept nouveau, presque doctrinal : le zéro Hamas.

Si certains au sein de la société israélienne doutent de la possibilité d’une éradication totale, craignant d’enliser Israël dans un conflit interminable qui ne ferait qu’accentuer son isolement international, cette approche est devenue l’horizon de la stratégie portée par le cabinet de guerre. Elle repose sur une conviction simple : aucune coexistence n’est possible entre Israël et une entité qui consacre son existence à sa destruction.

Cette doctrine s’éloigne de la logique de containment — cette idée selon laquelle on peut « gérer » Gaza en maintenant le Hamas affaibli mais vivant — et adopte une logique d’éradication. Le Hamas n’est plus perçu comme un acteur politique tolérable si faible, mais comme un virus idéologique qu’il faut neutraliser jusqu’à son dernier foyer.

Cela signifie la destruction totale de ses infrastructures militaires ; l’élimination ciblée de ses cadres politiques et militaires ; la fin de son contrôle territorial sur Gaza ; son désarmement et sa disparition totale du territoire, condition préalable à toute solution politique viable sur le long terme.

Ce changement doctrinal s’accompagne d’un retour à la logique de la guerre préventive et de frapper avant d’être frappé, de neutraliser la menace avant qu’elle ne devienne existentielle. Une doctrine assumée, qui rappelle la philosophie militaire israélienne des années 1960 — celle de l’anticipation offensive —, mais adaptée à l’ère du terrorisme hybride.

C – Une révision de la stratégie intérieure et extérieure

Le 7 octobre a également effacé la frontière conceptuelle entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. Pour la première fois, le territoire israélien a été envahi, des villages et des kibboutzim ont été détruits, des civils massacrés dans leurs maisons.

L’armée, longtemps tournée vers l’extérieur, a dû redéfinir ses priorités et la protection du front intérieur est redevenue l’axe central de la stratégie nationale. Cela implique une réorganisation du renseignement, une coordination accrue entre Tsahal, le Shin Bet et la police, mais aussi une réflexion sur la résilience civile : comment une société ouverte, prospère, connectée, peut-elle survivre à un choc existentiel sans sombrer dans la peur ou la division ?

Cette mutation s’accompagne d’un changement culturel profond autour de la conviction que la paix ne viendra pas de la modération des ennemis d’Israël, mais de la vigilance permanente et de la force assumée. Israël redécouvre, tragiquement, que sa survie dépend d’une posture guerrière durable.

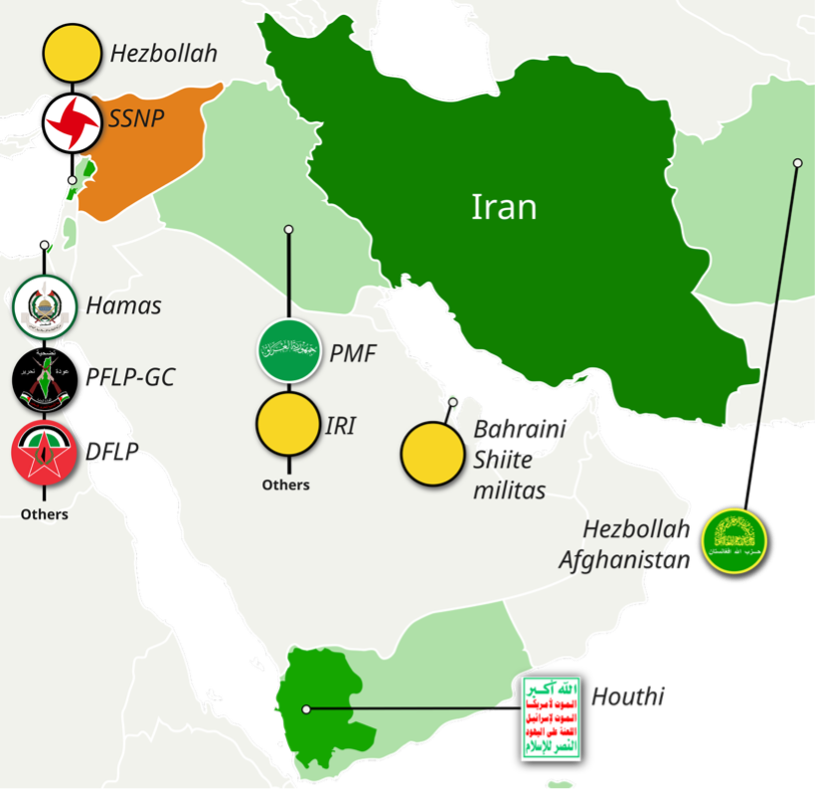

Sur le plan régional, la nouvelle doctrine israélienne se traduit par une politique de projection stratégique et de dissuasion active. Israël considère désormais qu’il ne peut plus se contenter d’une posture défensive face à un axe de plus en plus cohérent : Iran – Hezbollah – Hamas – Houthis, soutenu par des puissances tutélaires comme la Russie et la Chine.

L’objectif n’est plus seulement de défendre les frontières, mais de reconfigurer l’environnement stratégique. Cela passe par une intensification des frappes préventives en Syrie, au Liban, dans la mer Rouge et même en Iran contre le programme nucléaire des mollahs ; un renforcement des alliances de sécurité avec les États du Golfe dans le cadre des Accords d’Abraham élargis ; et une coopération militaire accrue avec les États-Unis en matière de défense anti-missile et de renseignement cyber.

Cette vision repose sur le fait que la sécurité d’Israël ne peut plus dépendre du statu quo, ni de la bonne volonté internationale, mais uniquement de sa capacité d’action autonome.

« L’Axe de la Résistance » de la République islamique d’Iran au Moyen-Orient

D – La normalisation de la guerre

Cette doctrine n’est pas qu’un ajustement militaire, c’est un changement philosophique.

Pour Israël, le 7 octobre a rappelé que sa guerre n’est pas seulement une guerre de territoires, mais une guerre de valeurs, une guerre civilisationnelle. Dans un monde où la distinction entre bien et mal s’efface, Israël assume à nouveau sa mission d’« avant-poste moral » du monde libre.

L’État juif revendique désormais le droit — et le devoir — de se défendre sans se laisser paralyser par la morale inversée de ses détracteurs. Il considère que la véritable éthique consiste à protéger la vie contre la barbarie, et non à renoncer à la force au nom d’un humanisme abstrait. Il s’agit de faire comprendre au monde que la force d’Israël est une condition de la paix, et non son obstacle.

Enfin, la nouvelle doctrine acte l’entrée d’Israël dans une ère de guerre du quotidien. Non pas une guerre totale comme en 1948 ou 1973, mais une guerre chronique, polymorphe, mêlant cyberattaques, affrontements asymétriques, pressions diplomatiques et guerre de l’information.

Israël comprend qu’il n’aura plus de « jour d’après » au sens classique du terme, car le Hamas, le Hezbollah, et au-delà, l’Iran, ne cesseront jamais de vouloir sa disparition. La victoire ne se mesurera plus par une signature à Camp David, mais par la capacité à durer.

Et cette doctrine de la permanence du conflit s’accompagne d’un réarmement moral, de la conviction que le peuple juif, revenu sur sa terre, n’a d’autre choix que de survivre dans la vigilance et la lucidité.

Ainsi, dans le cadre de cette nouvelle doctrine, même si la libération des otages rend toute reprise des hostilités par Israël difficilement acceptable pour ses alliés — à commencer par Donald Trump, qui s’est réjoui de la fin supposée de la guerre — il paraît peu probable que l’État juif tolère longtemps que le Hamas survive.

Si la force de stabilisation internationale prévue par le plan Trump, ou les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne, ne parviennent pas à évincer définitivement le mouvement islamiste et à mettre fin à cette menace permanente pesant sur Israël depuis Gaza, l’État juif pourrait être contraint d’agir.

III – L’erreur de la communauté internationale

L’une des grandes tragédies de la période post-7 octobre 2023 réside dans la cécité morale et stratégique de la communauté internationale, en particulier des alliés supposés d’Israël.

Là où l’État juif a vécu le 7 octobre comme un traumatisme existentiel et une attaque contre la civilisation, l’Occident a trop souvent voulu y voir une simple escalade locale, un cycle de violences de plus dans ce vieux « conflit israélo-palestinien ». Ce réflexe pavlovien, hérité d’une lecture anachronique et fallacieuse du Proche-Orient, a produit une erreur d’appréciation historique dont les conséquences dépassent largement le théâtre gazaoui.

A – La faute morale

Au lendemain du massacre, alors que les images des pogroms du 7 octobre révélaient une barbarie contre les Juifs sans précédent depuis la Seconde Guerre Mondiale, nombre de chancelleries européennes ont refusé de nommer le mal. Le réflexe de symétrie morale — cette idée selon laquelle tout acte de guerre appelle une condamnation « équilibrée » — a très vite conduit à relativiser l’horreur, à placer sur un même plan bourreaux et victimes, agresseurs et défenseurs.

Cette incapacité à tracer une ligne morale nette a permis au Hamas de triompher sur le terrain symbolique. En se présentant comme un acteur politique parmi d’autres, en détournant la compassion internationale vers la souffrance des civils de Gaza — souffrance qu’il orchestre et exploite —, le Hamas a réussi à inverser la charge morale du conflit.

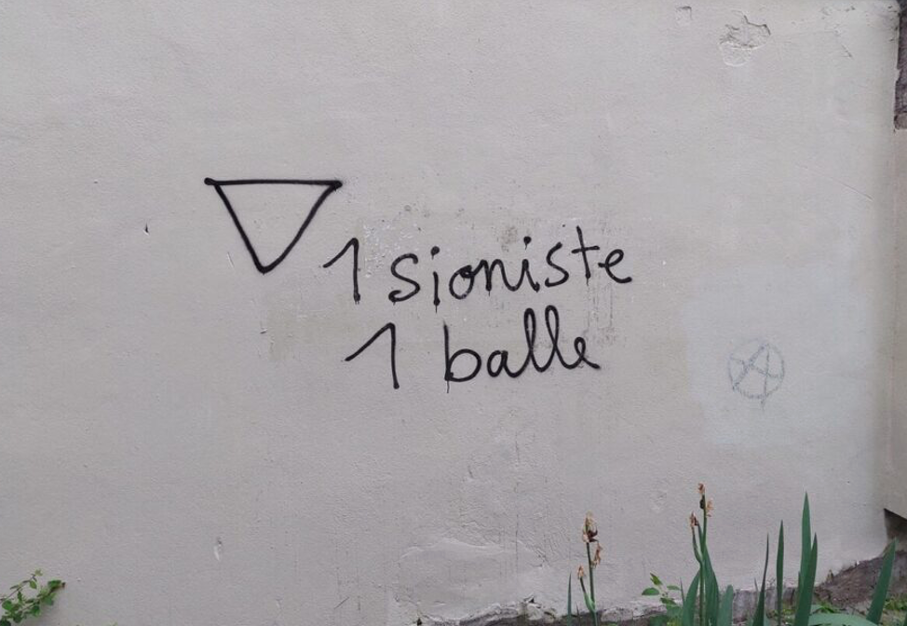

La conséquence fut immédiate : dans les rues de Londres, Paris ou New York, les manifestants criaient « Free Palestine » non plus contre « l’occupation d’un territoire », mais contre l’existence d’Israël lui-même. Cette confusion morale, née d’un refus occidental de nommer la nature génocidaire du Hamas, a ouvert la voie à une légitimation de fait du terrorisme comme mode d’action politique.

Emmanuel Macron appelle Israël à cesser ses opérations moins d’un mois après les massacres du Hamas – Novembre 2023

B – La faute politique

En septembre 2025, initié par la France, dix États occidentaux ont reconnu unilatéralement un État palestinien sans condition préalable. Cette décision, présentée comme un « geste pour la paix », a en réalité représenté un cadeau politique inespéré pour le Hamas. Car elle validait le principe même qu’il cherche à imposer depuis des décennies : la violence paie.

Derrière les postures morales et les envolées diplomatiques, cette reconnaissance procède moins d’un élan de « justice » que d’un réalisme inquiet, d’une realpolitik défensive dictée par des considérations internes et externes.

Sur le plan géopolitique, les capitales européennes ont cherché à préserver leurs intérêts stratégiques et énergétiques dans un contexte de dépendance persistante au gaz qatari, à ménager l’Arabie saoudite au cœur des nouveaux équilibres énergétiques post-Ukraine, et à contenir la Turquie pour éviter tout basculement dans le camp russo-iranien.

Mais à cette logique d’intérêts s’est superposée une autre, plus pernicieuse : celle de la peur intérieure. Dans une Europe traversée par des tensions communautaires explosives, marquée par une hausse vertigineuse de la haine et la violence contre les Juifs et sous la pression d’une diaspora musulmane démographiquement importante, plusieurs gouvernements ont cédé à la tentation d’un apaisement illusoire.

Ce geste diplomatique n’a pas été conçu pour faire avancer la paix au Proche-Orient, mais pour stabiliser les opinions publiques et désamorcer la colère des rues. C’est particulièrement le cas en France où le rapport déclassifié du ministère de l’Intérieur sur les Frères musulmans et l’islam politique a recommandé la reconnaissance d’un État palestinien pour « apaiser les frustrations de la communauté musulmane » face à la guerre à Gaza.

Néanmoins, en reconnaissant la Palestine au lendemain du plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, l’Occident a surtout envoyé le signal que le terrorisme peut être récompensé par des gains diplomatiques. Loin d’isoler le Hamas, cette reconnaissance a conforté sa rhétorique victimaire, lui permettant d’apparaître comme un acteur capable de dicter l’agenda international. En transformant le sang versé en levier politique, l’organisation terroriste a vu sa stratégie légitimée.

Pour Israël, cette attitude a représenté une trahison morale et stratégique. Elle a sapé le front diplomatique qui, après le 7 octobre, aurait dû être unanime dans l’exigence de la libération des otages et du démantèlement total du Hamas.

En substituant à cette exigence une reconnaissance symbolique sans contrepartie, les États européens ont inversé les priorités, ils ont offert une victoire politique à ceux qui venaient de perpétrer un massacre à caractère génocidaire, et ont desserré l’étau qu’Israël tentait d’imposer aux terroristes palestiniens pour libérer les otages et mettre fin à la guerre.

C – La faute structurelle

Cette dérive repose sur un malentendu ancien, sur la conviction que le conflit israélo-palestinien serait territorial, et donc soluble dans un compromis géographique — une « solution à deux États » que les Palestiniens n’ont jamais voulue, que les Arabes n’ont jamais considérée et que les Israéliens ne veulent plus.

Or, comme l’histoire l’a démontré, à sept reprises – en 1937 (Commission Peel) ; 1947 (Plan de partage de l’ONU – Résolution 181) ; 1949 (Armistice post-guerre) ; 1967 (Conférence de Khartoum) ; 2000 (Sommet de Camp David) ; 2008 (Offre d’Ehud Olmert à Mahmoud Abbas) ; 2020 (Plan Trump) – tous les plans de partage ont échoué non pas sur la question des frontières, mais sur celle de l’existence d’Israël.

Le Hamas, héritier du refus arabe de 1947, ne combat pas pour un État palestinien vivant aux côtés d’Israël, mais pour un État islamique remplaçant Israël. Ce rejet métaphysique du fait juif en « terre d’islam » est la racine même du conflit. Le nier, c’est se condamner à reproduire les mêmes impasses.

La France et le Royaume-Uni — tous deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies —, en ne conditionnant pas, a minima, la reconnaissance d’un État palestinien à la reconnaissance d’Israël par les vingt et un pays arabes de la région, ont échoué à tracer une voie dans laquelle l’idéologie absolutiste du Hamas n’aurait plus sa place. Seule une telle reconnaissance régionale permettrait de sortir du tête-à-tête stérile entre Israéliens et Palestiniens, de mettre fin au fantasme de la disparition d’Israël et de placer les États arabes, comme les dirigeants palestiniens, devant leurs responsabilités. C’est dans ce cadre que des négociations crédibles pourraient s’ouvrir et qu’une véritable solution deviendrait envisageable.

Mais en continuant d’aborder la guerre à Gaza comme un simple affrontement entre deux nationalismes concurrents, l’Occident démontre son incompréhension profonde de la nature du Hamas : non pas un acteur politique local, mais une idéologie transnationale, inspirée des Frères musulmans, mue par une théologie de la haine et de la purification.

D – La faute stratégique

L’autre conséquence de cette lecture erronée est un renversement progressif des responsabilités. À mesure que la guerre s’enlisait et que les images de destruction à Gaza se multipliaient, une partie des opinions publiques occidentales a glissé vers un antisionisme de masse accusant Israël d’être responsable des souffrances imposées par le Hamas à sa propre population ; et vers une haine des Juifs devenus tous coupable du crime d’appartenir à un peuple qui a reconstruit sur sa terre ancestrale un refuge souverain et armé, dépositaire du devoir sacré de protéger sa population.

Sous cette pression, plusieurs gouvernements occidentaux ont adouci leur soutien à Israël, exigeant des « pauses humanitaires », puis des cessez-le-feu unilatéraux, sans chercher à imposer au Hamas quelconque reddition – n’ayant aucun levier pour le faire.

Cette évolution a affaibli la position israélienne au moment le plus critique de son effort militaire et diplomatique. Elle a également donné au Hamas un sentiment d’impunité : tant qu’il parviendra à susciter la compassion internationale en orchestrant la mise en scène du malheur de Gaza, l’Occident ne permettra pas à Israël d’aller au bout de ses opérations militaires, et le mouvement islamiste pourra continuer à survivre.

En agissant ainsi, les alliés d’Israël valident non seulement la stratégie des boucliers humains, mais également celle des prises d’otages du Hamas, déjà triomphante en 2011 lors de la libération du soldat Gilad Shalit échangé contre plus de mille prisonniers palestiniens, parmi lesquels figuraient les futurs architectes du 7 octobre, dont Yahya Sinwar. Ce précédent, loin d’être anodin, illustre la constance d’un schéma pervers : le Hamas prend des civils en otages pour garantir sa survie politique, convaincu que l’Occident finira toujours par tordre le bras d’Israël et plaider le compromis au nom d’un humanisme dévoyé.

E – La faute culturelle

Au fond, cette série d’erreurs s’enracine dans un aveuglement plus large : la difficulté occidentale à penser l’islamisme comme un projet totalitaire. Depuis vingt ans, les sociétés libérales ont cherché à séparer l’islam politique du terrorisme, à voir dans le jihadisme un phénomène marginal, là où il s’agit d’une continuité idéologique.

Le Hamas, pourtant, n’a jamais dissimulé son inspiration, avec sa charte invoquant la destruction d’Israël comme un devoir divin, et la mort en martyr comme l’horizon suprême du croyant. Le considérer et le traiter comme un acteur politique légitime – notamment en le mettant sur un pied d’égalité avec Israël – revient à réhabiliter le fanatisme sous couvert de réalisme diplomatique.

L’Occident commet ici la même erreur qu’il avait commise face au nazisme dans les années 1930 ou face à l’Iran révolutionnaire en 1979 – celle de croire qu’un régime idéologique peut être amadoué par la reconnaissance, la négociation ou les incitations économiques. Il oublie que l’islamisme ne négocie pas, il attend.

Cette accumulation d’erreurs a eu pour effet de compliquer toute résolution de la guerre à Gaza, de fragiliser Israël sur la scène internationale et de discréditer l’Occident aux yeux du monde, tout en offrant au Hamas un horizon d’espoir et de survie auquel il continue de s’accrocher.

En croyant pacifier le Proche-Orient par des gestes symboliques, les capitales européennes ont en réalité conforté les acteurs islamistes qui voient dans chaque recul occidental une preuve de faiblesse. La reconnaissance prématurée de la Palestine, loin de favoriser la paix, a rendu impossible toute négociation future : comment exiger du Hamas qu’il dépose les armes, alors qu’on vient de l’y sceller dans l’ADN d’une nation artificielle ?

En cédant à l’illusion du compromis moral, l’Occident a perdu non seulement son autorité politique, mais aussi sa cohérence morale. Il s’est montré incapable de distinguer entre la démocratie assiégée et la barbarie théocratique, entre un État de droit et une organisation terroriste.

IV – Le problème des médiateurs du plan Trump

Le plan Trump, dans sa phase actuelle, confie à trois acteurs régionaux un rôle crucial : l’Égypte, la Turquie et le Qatar. Ces États ont été désignés comme garants de la mise en œuvre du volet politique du plan, c’est-à-dire la dissolution du Hamas, son désarmement total et son éviction définitive de la gouvernance de Gaza. Cette architecture diplomatique repose sur le fait que ces trois pays sont ceux qui, historiquement, entretiennent les canaux de communication les plus efficaces avec l’organisation islamiste.

Mais cette approche, en apparence réaliste, repose sur une contradiction fondamentale : on demande à des États qui ont, chacun à leur manière, contribué à la razzia du 7 octobre 2023, à la survie et à la légitimation du Hamas, de devenir les acteurs de sa disparition.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président américain Donald Trump et l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, ainsi que d’autres dirigeants, lors du sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh – 13 octobre 2025

A – L’ambiguïté égyptienne

L’Égypte, premier médiateur traditionnel dans les affaires gazaouies, joue un rôle ambivalent. Officiellement, Le Caire partage la préoccupation d’Israël face à la menace islamiste et sa méfiance envers les Frères musulmans, dont le Hamas est la branche palestinienne. Depuis la chute de Mohamed Morsi et la restauration du régime militaire sous Abdel Fattah al-Sissi, l’Égypte combat farouchement toute résurgence islamiste, y compris à ses frontières.

Pourtant, Le Caire ne souhaite pas l’effondrement total du Hamas. Le mouvement, bien que honni, reste un outil de contrôle de la bande de Gaza, une zone tampon entre Israël et le Sinaï égyptien, où l’armée mène déjà une lutte difficile contre les groupes affiliés à Daech.

Une disparition brutale du Hamas plongerait Gaza dans le chaos, ouvrirait la voie à une guerre de clans palestiniens, et risquerait de transformer le territoire en un vide sécuritaire incontrôlable — un cauchemar stratégique pour l’Égypte, qui verrait ses frontières fragilisées et sa stabilité interne menacée.

Sissi préfère donc un Hamas affaibli mais fonctionnel, capable de maintenir un ordre minimal dans Gaza tout en restant dépendant de l’intermédiation égyptienne. Autrement dit, Le Caire n’a pas intérêt à un Gaza post-Hamas trop autonome, encore moins à un Gaza contrôlé par Israël ou une Autorité palestinienne soutenue directement par Washington.

B – Le double jeu turc

La Turquie, elle, est sans doute le médiateur le plus problématique. Depuis l’arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdoğan, Ankara s’est imposée comme le principal protecteur politique et diplomatique du Hamas sur la scène internationale. Erdoğan a offert un refuge durable à plusieurs dirigeants du mouvement, dont Saleh al-Arouri avant son élimination par Israël à Beyrouth, et a permis au Hamas de maintenir une infrastructure politique et financière sur son sol.

Officiellement, la Turquie s’aligne sur la rhétorique américaine du processus de paix, affichant sa bonne volonté auprès de Washington et revendiquant son rôle de puissance indispensable au règlement du conflit. Dans les faits, elle instrumentalise le Hamas comme levier stratégique pour renforcer son influence dans le monde musulman et se positionner en rival du leadership saoudien sur la cause palestinienne.

En d’autres termes, Erdoğan veut être l’arbitre, pas le fossoyeur du Hamas. Sa diplomatie n’est pas guidée par la recherche d’une paix régionale durable mais par une logique de puissance, et en maintenant un acteur islamiste dépendant d’Ankara, la Turquie peut peser sur le jeu israélo-arabe et entretenir un canal d’influence dans la rue musulmane.

Dès lors, il est illusoire d’espérer que la Turquie œuvre sincèrement à la démilitarisation ou à la disparition du Hamas. Elle préférera toujours un équilibre instable, où Israël reste englué dans une guerre plus ou moins intense à Gaza, plutôt qu’un scénario qui verrait l’État juif pacifier durablement sa frontière sud et renforcer encore sa puissance régionale.

C – Le calcul qatari

Quant au Qatar, il incarne la duplicité la plus sophistiquée du dispositif. Petit émirat gazier, Doha a bâti sa puissance sur la diplomatie de l’ambiguïté, abritant la plus grande base militaire américaine du Golfe tout en finançant les mouvements islamistes les plus radicaux de la région.

Depuis plus d’une décennie, le Qatar joue le rôle de principal pourvoyeur financier du Hamas, sous couvert d’aide humanitaire. Des milliards de dollars ont transité par ses circuits pour la reconstruction de Gaza, mais une partie substantielle a été détournée pour renforcer l’appareil militaire du mouvement.

Aujourd’hui, Doha se retrouve dans une position paradoxale, où il est à la fois médiateur officiel du plan Trump et garant informel de la survie du Hamas. Les États-Unis comptent sur le Qatar pour convaincre la direction politique du mouvement, basée sur son territoire, d’accepter un processus de désarmement en échange de garanties de sécurité et d’immunité. Mais cette perspective se heurte à la réalité que le Hamas constitue pour Doha un instrument d’influence dans un monde sunnite qui continue de le percevoir comme un mouvement de résistance respectable.

D – L’illusion du consensus

Ces trois médiateurs – Égypte, Turquie, Qatar – ont donc des intérêts structurellement divergents de ceux de Jérusalem et de Washington.

Au-delà même de ces acteurs, peu d’États de la région souhaitent voir Israël libéré d’un fardeau sécuritaire majeur. Les décennies d’idéologie, de calculs stratégiques et d’équilibres régionaux ne sauraient être remises en question pour satisfaire l’agenda d’un Président américain de passage.

Israël, petit pays de moins de dix millions d’habitants, en état de quasi-guerre permanente depuis près de quatre-vingts ans, isolé économiquement et entouré de voisins dotés de vastes ressources, est déjà une superpuissance régionale, disposant d’une supériorité militaire et technologique quasi absolue. Pourquoi, dès lors, espérer que des États qui le perçoivent comme une menace stratégique lui facilitent la tâche, en lui ôtant la pression du Hamas et en lui permettant de consolider encore davantage sa position ?

D’autant que la cause palestinienne demeure l’un des rares dénominateurs communs du monde arabe et musulman. Elle constitue un puissant ressort de politique intérieure, un levier de mobilisation populaire, un instrument de légitimation pour des régimes en quête de cohésion nationale et un des seuls sujets d’unité panarabe et islamique. Peu d’acteurs dans la région ont véritablement intérêt à mettre un terme définitif au conflit israélo-palestinien.

De fait, ces ambivalences rendent toute perspective sur le désarmement et le démantèlement effectif du Hamas hautement improbable. Les garants du processus de paix sont en réalité les garants de l’équilibre actuel, c’est-à-dire un statu quo conflictuel où chacun trouve son compte – sauf Israël.

Néanmoins, il arrive dans l’histoire des conflits que les médiateurs les plus ambigus se révèlent être les plus efficaces, précisément parce qu’ils disposent d’une crédibilité auprès des extrémistes que les puissances occidentales n’ont pas. Le processus de paix en Irlande du Nord n’aurait pas abouti sans les réseaux du Sinn Féin ; les négociations afghanes n’auraient jamais eu lieu sans le Pakistan ; les accords de Dayton n’auraient pas été possibles sans la Serbie de Milošević. Dans tous ces cas, le pragmatisme l’a emporté sur la morale.

Il s’agit d’utiliser les ambiguïtés régionales comme leviers, de transformer les complicités passées en canaux de sortie de crise. Le risque reste néanmoins que ces médiateurs utilisent leur rôle non pour démanteler le Hamas, mais pour le recycler politiquement sous une autre forme.

La question n’est donc pas seulement de savoir si ces pays peuvent convaincre le Hamas de se désarmer, mais s’ils souhaitent véritablement un Proche-Orient sans lui. Car pour eux, le Hamas est aussi un instrument de pouvoir dans une région où la paix, souvent, ne rapporte rien, et où le conflit reste une monnaie d’influence.

Ainsi, en confiant la clé d’un pan si important du processus à ceux qui ont bâti leur influence sur la perpétuation du conflit, le plan Trump pourrait reproduire les impasses du passé : une paix d’apparence, un cessez-le-feu fragile, et la survie d’un Hamas affaibli mais non éradiqué.

V – Un défi à long terme

Si le Hamas refuse réellement de se désarmer et de disparaitre, la perspective d’une stabilisation durable de Gaza et de sa reconstruction devient illusoire. Le plan Trump resterait inachevé, et le retour de la guerre ne serait qu’une question de temps. Aucun processus politique, aussi ambitieux soit-il, ne peut prospérer sur un terreau où subsistent les infrastructures militaires, les tunnels, les arsenaux et surtout l’idéologie de la haine. Le désarmement n’est pas un simple volet technique, il en conditionne la survie même.

Or, tout indique que le Hamas, dont la légitimité et la raison d’être reposent sur la confrontation armée avec Israël, n’a aucun intérêt à s’autoneutraliser – même sous l’insistance de ses alliés.

Mais même dans l’hypothèse où le Hamas accepterait de se démanteler volontairement, de renoncer à la violence et de se retirer de la scène politique, le problème ne serait pas pour autant entièrement résolu. Car une organisation qui, depuis près de vingt ans, a modelé une société entière à son image — par la peur, la propagande et l’endoctrinement — ne disparaît pas avec la reddition de ses dirigeants.

Le Hamas n’est pas seulement une structure militaire ou un parti, c’est une culture politique totalitaire, une théologie du combat sacré, une vision du monde binaire opposant le bien islamique au mal juif et occidental. Cette matrice idéologique a pénétré les écoles, les mosquées, les médias, et jusqu’à l’éducation des plus petits enfants.

Dans ce contexte, croire qu’une simple réforme institutionnelle suffira à pacifier Gaza revient à confondre la surface et la profondeur du problème. Même disparu, le Hamas conserverait pour longtemps une influence diffuse mais puissante au sein de la société palestinienne. Il a imposé un récit : celui d’un peuple opprimé, héroïque, dont la mission sacrée serait de « libérer la Palestine du fleuve à la mer ». Ce récit, devenu un mythe fondateur, structure désormais la conscience collective palestinienne, où le Hamas et ses actions restent largement plébiscités par les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, selon les enquêtes d’opinion menées par l’Arab World for Research and Development et le Palestinian Center for Policy and Survey Research.

La récente vague de reconnaissance d’un État palestinien post 7-octobre n’a fait que renforcer cette dynamique perverse. En conférant une forme de légitimité politique à la cause palestinienne au moment même où celle-ci reste gangrénée par le terrorisme, cette reconnaissance a, de facto, inscrit dans le marbre du futur État palestinien l’héritage du Hamas. Les actions terroristes, loin d’être perçues comme des crimes, y deviennent des épisodes glorieux du récit national, les martyrs de Gaza transformés en pères fondateurs d’une nation artificielle et idéalisée. Ainsi, l’histoire palestinienne s’écrit désormais avec l’encre du Hamas.

Dès lors, toute tentative de reconstruction politique ou économique de Gaza qui n’intégrerait pas une déradicalisation profonde de la population finira par échouer. Les précédents historiques montrent qu’une telle transformation ne peut advenir qu’à travers une reconstruction morale et intellectuelle, semblable à celle entreprise dans l’Allemagne et le Japon d’après-guerre. Dans ces deux cas, la paix n’a été durable que parce qu’elle s’est accompagnée d’un effort systémique pour rééduquer, réformer, et déraciner les idéologies totalitaires.

Pour se faire, cela exigerait à minima une réforme éducative visant à extirper la culture de la haine et du martyre des programmes scolaires ; une reconstruction des institutions religieuses pour couper le lien entre islamisme politique et autorité spirituelle ; un contrôle international de la gouvernance locale afin d’empêcher la résurgence d’un appareil parallèle islamiste ; une politique culturelle et médiatique axée sur la déconstruction du mythe de la résistance armée et la valorisation de la coexistence.

Ces objectifs, toutefois, supposent un engagement international à long terme et une détermination que peu d’acteurs semblent prêts à assumer. La communauté internationale, qui n’a pas su soutenir Israël dans son combat contre le terrorisme, se montrera-t-elle capable de mener une véritable rééducation politique du monde palestinien ?

L’avenir du Hamas se joue donc sur le champ de bataille et sur le champ des idées. Tant que l’idéologie du martyre, du jihad et du refus d’Israël perdurera, d’autres groupes renaîtront sous d’autres noms — comme le Fatah réincarna l’OLP, comme le Hamas supplanta le Fatah, comme demain peut-être émergera un nouveau mouvement nourri des ruines de Gaza. Ce cycle de régénération du terrorisme ne pourra être brisé que par une victoire totale : militaire, idéologique et civilisationnelle.

Israël peut bien détruire les tunnels, éliminer les chefs, neutraliser les arsenaux ; une coalition internationale peut bien prendre le contrôle de la bande de Gaza pour un temps, mais seule la transformation de la conscience palestinienne pourra mettre fin à ce vieux conflit. Tant que la haine d’Israël demeurera le ciment d’une identité nationale façonnée par l’islamisme, la guerre restera inévitable. La véritable paix ne naîtra donc pas de la signature d’un traité, mais d’un renversement qui consistera à faire passer une société du culte de la mort à la culture de la vie. Et cela pourrait prendre des générations.

Plan Trump pour la paix à Gaza La problématique de l’avenir du Hamas