DÉCRYPTAGE – Alors que son désarmement est inscrit en haut de l’agenda libanais, les paris sont ouverts sur la volonté ou le refus du Parti de Dieu à se transformer en une formation politique comme les autres.

Par Sibylle Rizk, Beyrouth

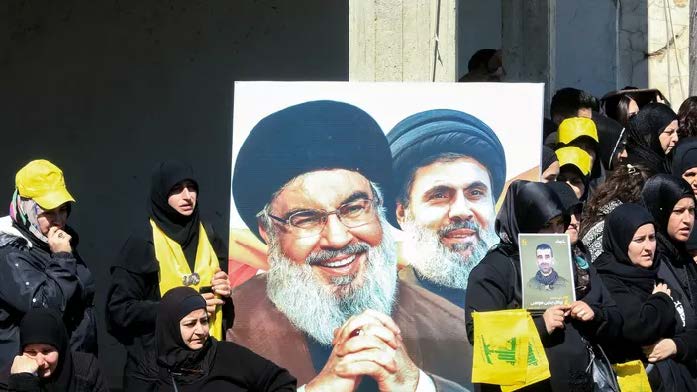

Les funérailles de Hassan Nasrallah le 23 février ont tourné une longue page de l’histoire du Hezbollah, qu’il a dirigé pendant trente-deux ans. La mobilisation massive organisée pour l’événement montre que le parti tient encore debout malgré l’écrasante victoire d’Israël, qui a éliminé tous ses cadres militaires de premier et deuxième rang, détruit une grande partie de son arsenal, et imposé de très lourdes pertes humaines et matérielles à la communauté chiite libanaise. Il conserve toutefois une forte base populaire – « la plus importante du pays », selon Ghaleb Abou Zaynab, membre du bureau politique du Hezbollah – ainsi qu’un appareil organisé et efficace.

Né au début des années 1980 à la conjonction de la résistance à l’occupation israélienne du sud du Liban et de la dynamique de la révolution islamique iranienne, le Hezbollah est désormais sommé de se « libaniser » : rendre ses armes pour devenir un parti politique comme les autres. Rien ne garantit cependant une telle évolution de la « résistance », un terme interchangeable en arabe avec le nom du parti, qui en souligne le caractère quasi existentiel.

Une réorganisation en cours

La fonction militaire régionale du Hezbollah, conçue comme la ligne de défense avancée du programme nucléaire iranien à la frontière avec Israël, relève à coup sûr du passé. Même si de nombreuses questions concernant ses missiles balistiques restent sans réponse : pourquoi n’en a-t-il pas fait usage, la décision lui appartenait- elle ou était-elle tributaire d’un feu vert iranien, et ces missiles ont-ils été entièrement détruits ? La chute de Bachar el-Assad éloigne en tout cas la possibilité immédiate de reconstituer ce type d’arsenal, et actuellement la pression pour le désarmement total du Hezbollah et le démantèlement de sa structure milicienne est maximale. Elle émane d’Israël et des États-Unis, mais aussi des pays du Golfe, Arabie saoudite en tête.

Les effectifs exacts de l’organisation paramilitaire qui disait pouvoir mobiliser une centaine de milliers de combattants, réservistes compris, ont toujours été difficiles à connaître. A fortiori après les pertes subies depuis le 8 octobre 2023. La réorganisation de ces forces est en cours, disent la plupart des analystes, sans visibilité réelle. Les uns évoquent une implication directe de Téhéran pour combler le vide à la direction militaire. D’autres supposent un retour à une structure clandestine, semblable à celle des années 1990.

Le Hezbollah a évité toute présence armée le jour des funérailles de Nasrallah. Ses forces ne sont plus visibles au sud du fleuve Litani, en application de l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre qui prévoit le déploiement de l’armée libanaise jusqu’aux frontières. Le maintien de cinq positions israéliennes en territoire libanais, en violation de cet accord, laisse cependant ouverte la question de la défense légitime contre l’occupation. Officiellement, le Hezbollah s’en remet au nouveau pouvoir exécutif libanais. À terme toutefois, si l’occupation se prolonge, il pourrait être tenté de recourir à des groupes sans affiliation directe avec le parti, qui mettraient les autorités libanaises dans une situation délicate.

Nouveau système politique

La question du sort des armes au nord du fleuve Litani est plus complexe encore et occupe l’essentiel du débat politique au Liban. L’État doit retrouver le monopole légitime de la violence, affirme depuis son investiture le président Joseph Aoun. Un engagement repris par le gouvernement de Nawaf Salam, auquel le Hezbollah a accordé son vote de confiance bien que, pour la première fois depuis l’accord de Taëf qui a mis fin à la guerre du Liban (1975-1990), la déclaration de politique générale ne fasse aucune mention à la « résistance ».

Après Taëf, toutes les milices avaient été dissoutes, sauf le Hezbollah, du fait de l’occupation israélienne dans le sud du Liban. Certains des anciens seigneurs de guerre sont immédiatement devenus des piliers du nouveau système politique (Nabih Berri, Walid Joumblatt), tandis que d’autres en ont été d’abord écartés, à l’instar du chef des Forces libanaises (FL) Samir Geagea, détenu pendant 11 années. Pour les uns, le Hezbollah est conscient que son tour est venu, et cherche avant tout à obtenir le maximum en échange. Pour d’autres, il est trop tôt pour trancher. « La transformation des FL en parti politique parlementaire a pris des années, à l’issue de la défaite de ces forces chrétiennes pendant la guerre. La configuration actuelle du Hezbollah est différente », souligne un observateur qui préfère l’anonymat. « La participation au pouvoir n’a jamais été un objectif en soi pour le Hezbollah. La direction militaire de l’organisation a toujours été prééminente. C’est son ADN. Sans oublier la part d’idéologie que la figure religieuse du martyr de Hassan Nasrallah renforce. Enfin, la mobilisation qui a eu lieu le jour des funérailles a une forte dimension défensive pour une communauté affaiblie », poursuit-il.

Le président Aoun a inscrit le désarmement du Hezbollah dans le cadre d’une « stratégie de défense nationale » qu’il s’agit de définir. Cela « nécessite un long processus », rétorque Ghaleb Abou Zaynab, pour tempérer les pressions. « Le Liban est notre patrie définitive (…) nous participerons à l’édification de l’État (…) dont nous sommes une partie intégrante », a déclaré le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem. Ce positionnement vise-t-il à gagner du temps, traduit-il une réorientation réelle, ou bien celle d’une branche du parti chiite que certains disent divisé ? Les autorités libanaises tentent d’imposer leur agenda malgré une marge de manœuvre extrêmement étroite dans un pays morcelé et en faillite. Leur principal levier est les aides internationales pour la reconstruction des habitations et infrastructures détruites par les frappes israéliennes.

Aggravation de la crise

Le chantier se chiffre en milliards de dollars. L’objectif est de rétablir la légitimité de l’État en coupant l’herbe sous le pied du Hezbollah, dont la puissance repose en partie sur le soutien social et financier qu’il apporte à ses partisans. Mais cette aide se fait attendre alors que l’embargo sur les vols en provenance d’Iran – soupçonnés de transporter des valises de cash – suscite d’ores et déjà des mouvements de colère parmi les récipiendaires. De fait, le déblocage des fonds internationaux – du Golfe en particulier – est tributaire de la restructuration bancaire, monétaire et budgétaire entravée depuis au moins cinq ans malgré l’aggravation de la crise économique et sociale qui en découle.

« La majorité des chiites sont fatigués. Ils veulent reconstruire leurs maisons. Les entreprises ont beaucoup perdu. Il faut aussi prendre soin de milliers de personnes handicapées, – l’attaque des bipeurs a rendu aveugles des centaines de personnes – c’est beaucoup à l’échelle de la communauté. Il y a quelque chose qui s’est rompu dans la relation avec le Hezbollah », explique Mohanad Hage Ali, chercheur au Carnegie Middle-East. Si l’État n’honore pas sa promesse de reconstruction, ils n’auront d’autre choix que de rester dans le giron du Parti de Dieu, ajoute-t-il. « Les éléments du récit incriminant l’État sont déjà en place. »